Vakuum im Kopf: Wie kognitive Dissonanz die Marktstraße erfand

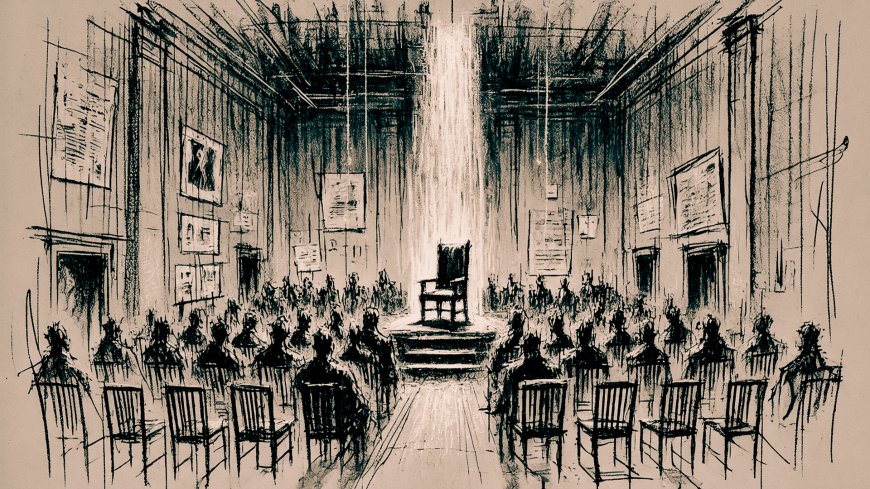

In Loitz wird eine Bürgersprechstunde zur Bühne kollektiver Angst. Ohne Beweise, aber mit starken Bildern entsteht ein Narrativ, das eine Straße in ein Symbol verwandelt – ein mentaler Brennpunkt im Kopf, nicht auf der Straße.

Kapitel 5: Die Verschiebung: Vom realen Vorfall zum symbolischen Ort

Bis hierher war die Marktstraße vor allem Bühne für Erzählungen. Einzelne Stimmen, zugespitzte Szenen, eine immer dichtere Wiederholung – das alles formte ein Bild, das im Saal überzeugte. Doch etwas Entscheidendes passiert nun: Die Geschichten beginnen, sich von den realen Vorfällen zu lösen.

Manche Ereignisse, die tatsächlich stattgefunden haben, spielen sich gar nicht in der Marktstraße ab. Es sind kleine Auseinandersetzungen in umliegenden Straßen, Vorfälle an anderer Adresse, alltägliche Spannungen, wie man sie an vielen Orten findet. Doch durch die Dynamik der Erzählung werden sie an einem Punkt gebündelt – am Namen „Marktstraße“.

Damit geschieht eine Verschiebung. Der Straßenname wird zur Chiffre. Er ist kurz, prägnant und leicht zu merken. Und er trägt, anders als einzelne Personen oder konkrete Hausnummern, keine störende Komplexität mit sich. Statt langer Erklärungen genügt ein Wort: „Marktstraße.“ Jeder weiß, was gemeint ist – oder glaubt es zumindest zu wissen.

In diesem Prozess verwandelt sich die Marktstraße von einem realen Ort zu einem symbolischen Ort. Sie ist nicht länger nur eine Adresse im Stadtplan, sondern ein Projektionsraum. Alles, was erzählt wird, alles, was sich an Unbehagen oder Ärger in den Köpfen angesammelt hat, findet dort seinen Platz.

So wird die Straße selbst zum „mentalen Brennpunkt“. Die reale Beweislage bleibt ein Vakuum, doch das Symbol ist gesetzt. Von nun an steht „Marktstraße“ nicht mehr für Pflastersteine und Häuserfassaden, sondern für ein Gefühl: Unruhe, Bedrohung, Ausnahmezustand.

Und damit verschiebt sich auch die Wahrnehmung im Ort. Wer den Namen hört, denkt nicht an Nachbarschaft, sondern an „Problem“. Aus einem Ort im physischen Sinn ist ein Ort im Kopf geworden – und diese symbolische Aufladung wird es sein, die im nächsten Schritt auf die politische Bühne getragen wird.

Kognitive Dissonanz im öffentlichen Raum

Serie – Direkt springen: Teil 1 · Teil 2 · Teil 3

Teil 1: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7

Inhaltsverzeichnis: Teil 1 · Teil 2 · Teil 3

Wie ist Ihre Reaktion?

![7-Gedanken - [AUDIO] - Kreative Zeitzeugen in Wort und Bild](https://img.youtube.com/vi/cefF2A35Fv4/maxresdefault.jpg)

![Die Brücke über den Ibitzbach in Loitz [Playlist]](https://img.youtube.com/vi/U32rGgaVnp8/maxresdefault.jpg)

![Der Narr und der Zar - Das Spiel der Masken [Playlist]](https://dreifisch.com/uploads/images/202504/image_430x256_67f8cc15b44ad.jpg)

![7-Gedanken: Als Fotograf das perfekte Portrait inszenieren [Playlist]](https://dreifisch.com/uploads/images/202410/image_430x256_6723de813c1d3.jpg)

![7-Gedanken: ORANGE, ein verbindender Farbton, aber keine Grundlage für alles [PLAYLIST]](https://img.youtube.com/vi/aj-yKeL1FAk/maxresdefault.jpg)