Vakuum im Kopf: Wie kognitive Dissonanz die Marktstraße erfand

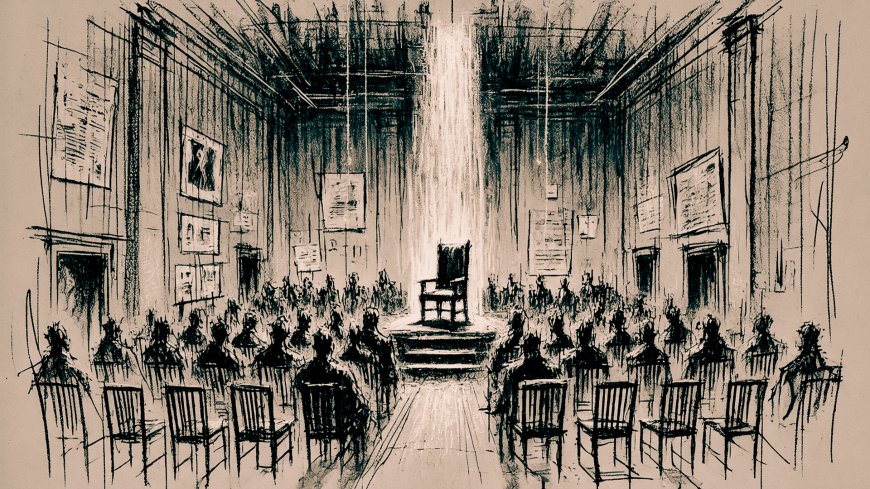

In Loitz wird eine Bürgersprechstunde zur Bühne kollektiver Angst. Ohne Beweise, aber mit starken Bildern entsteht ein Narrativ, das eine Straße in ein Symbol verwandelt – ein mentaler Brennpunkt im Kopf, nicht auf der Straße.

Kapitel 2: Psychologischer Rahmen: Kognitive Dissonanz im Lernmodus

Um zu verstehen, was im Saal des Alten Amtsgerichts passiert, müssen wir kurz einen Schritt zurücktreten und auf ein grundlegendes psychologisches Prinzip blicken: die kognitive Dissonanz. Der Begriff klingt vielleicht technisch, doch er beschreibt etwas, das jeder von uns kennt – dieses innere Unbehagen, wenn etwas nicht zusammenpasst.

Kognitive Dissonanz bedeutet: Unser Kopf kommt nicht zur Ruhe, wenn zwei Wahrnehmungen oder Überzeugungen miteinander in Konflikt stehen. Wir sehnen uns nach Stimmigkeit, nach einem klaren Bild der Welt. Sobald dieses Bild Risse bekommt, entsteht Druck, den wir instinktiv auflösen wollen.

Ein einfaches Beispiel aus dem Alltag: Jemand kündigt uns an, gleich ein sensationelles Foto zu zeigen – einen Beweis für etwas Unglaubliches. Wir sind gespannt, wir halten die Luft an. Doch dann: kein Foto, nur Worte. In diesem Moment beginnt es im Kopf zu arbeiten. Wir können die Enttäuschung nicht einfach so stehenlassen. Also füllt unser Denken die Lücke – wir malen uns das Bild selbst aus. Aus der Ankündigung wird in unserer Vorstellung eine Tatsache.

Genau das geschieht auch im Alten Amtsgericht. Dort werden Beweise angekündigt: Fotos, Videos, Dokumente. Die Anwesenden warten, doch sie bleiben aus. Zurück bleibt ein Vakuum – ein leerer Raum, der aber nicht leer wirkt, sondern wie ein Sog, der gefüllt werden will. Und wie wird er gefüllt? Nicht mit Aktenordnern oder Beweisstücken, sondern mit Geschichten, mit Bildern in den Köpfen.

Hier zeigt sich, wie stark der Lernmodus in solchen Situationen greift. In einer Bürgerversammlung beobachten die Menschen einander. Sie hören, wie die Nachbarin spricht, sie spüren das Nicken im Publikum, sie merken, welche Aussagen Beifall bekommen. Dieses soziale Klima wirkt wie eine Schule: Man lernt nicht Mathematik oder Geschichte, sondern man lernt, wie Erzählungen in diesem Raum behandelt werden. Man lernt, dass Behauptungen gelten dürfen, wenn sie eindrücklich genug sind.

Damit verlagert sich das Lernen vom Sachlichen ins Atmosphärische, ja ins Emotionale. Die Lektion lautet nicht: „So prüft man Fakten“, sondern: „So verwandelt man Worte in Gewissheiten.“ Für den einzelnen Zuhörer mag das unbewusst ablaufen, doch in der Summe entsteht ein kollektiver Prozess. Alle spüren die Spannung des Vakuums, und alle sind erleichtert, wenn eine Geschichte dieses Vakuum füllt – selbst wenn die Geschichte keinen Beweis mitbringt.

Dieses Prinzip – die Auflösung von Dissonanz durch Annahme statt durch Prüfung – ist die stille Triebkraft des Abends. Und es ist der Schlüssel, um zu verstehen, wie die Marktstraße überhaupt zum „Problem“ werden konnte. Nicht, weil draußen etwas geschah, sondern weil drinnen im Kopf etwas geschah: Die Vorstellung trat an die Stelle des Nachweises.

Kognitive Dissonanz im öffentlichen Raum

Serie – Direkt springen: Teil 1 · Teil 2 · Teil 3

Teil 1: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7

Inhaltsverzeichnis: Teil 1 · Teil 2 · Teil 3

Wie ist Ihre Reaktion?

![7-Gedanken - [AUDIO] - Kreative Zeitzeugen in Wort und Bild](https://img.youtube.com/vi/cefF2A35Fv4/maxresdefault.jpg)

![Die Brücke über den Ibitzbach in Loitz [Playlist]](https://img.youtube.com/vi/U32rGgaVnp8/maxresdefault.jpg)

![Der Narr und der Zar - Das Spiel der Masken [Playlist]](https://dreifisch.com/uploads/images/202504/image_430x256_67f8cc15b44ad.jpg)

![7-Gedanken: Als Fotograf das perfekte Portrait inszenieren [Playlist]](https://dreifisch.com/uploads/images/202410/image_430x256_6723de813c1d3.jpg)

![7-Gedanken: ORANGE, ein verbindender Farbton, aber keine Grundlage für alles [PLAYLIST]](https://img.youtube.com/vi/aj-yKeL1FAk/maxresdefault.jpg)