Ausführliche Kurzbeschreibungen zu allen drei Teilen. Ein Klick auf „Lesen“ führt direkt zur passenden Seite.

Direkt zu: Teil 1 · Teil 2 · Teil 3

Teil 1 – Vakuum im Kopf: Wie kognitive Dissonanz die Marktstraße erfand

Wie Dissonanz und Wiederholung Wahrnehmung formen – und „Marktstraße“ zur Chiffre wird.

Am Anfang steht kein belegbarer Vorfall, sondern eine Stimmung. In der Bürgersprechstunde treffen subjektive Wahrnehmungen, Erzählungen und vage Andeutungen aufeinander. Belege bleiben aus, doch ein psychologischer Prozess setzt ein: Dissonanzreduktion, Gruppendynamik und suggestive Sprache erzeugen ein starkes inneres Bild – „Marktstraße“ lädt sich symbolisch auf.

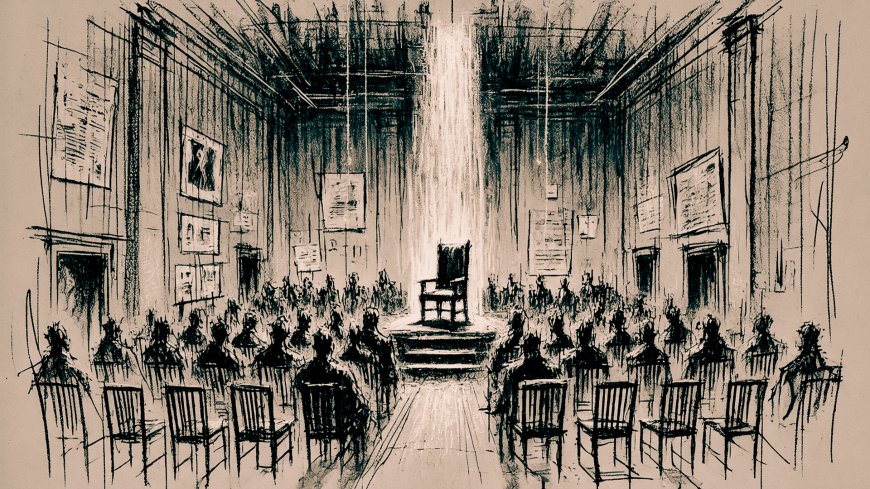

- Kapitel 1: Die Szene im Alten Amtsgericht

Die Bürgersprechstunde wird zur Bühne: gespannte Erwartung, große Worte, keine belastbaren Belege – das Vakuum zieht Aufmerksamkeit an.

→ Lesen (Seite 1/7) - Kapitel 2: Psychologischer Rahmen – Kognitive Dissonanz im Lernmodus

Wenn Eindruck und Evidenz auseinanderfallen, sucht das Publikum Sinn – und bevorzugt Deutungen, die das Unbehagen senken.

→ Lesen (Seite 2/7) - Kapitel 3: Erste Stimmen – die Geburt des Narrativs

Einzelberichte werden verdichtet, Muster gedeutet – Bilder im Kopf gewinnen Vorrang vor Belegen.

→ Lesen (Seite 3/7) - Kapitel 4: Verstärkung durch Wiederholung

Wiederholung schafft Resonanzräume: Je öfter formuliert, desto „wahrer“ wirkt es; Prüfung weicht Routinezustimmung.

→ Lesen (Seite 4/7) - Kapitel 5: Die Verschiebung – Vom realen Vorfall zum symbolischen Ort

Aus einem Anlass wird eine Chiffre: „Marktstraße“ steht nun als Signatur für Unsicherheit – unabhängig von Faktenlage und Häufigkeit.

→ Lesen (Seite 5/7) - Kapitel 6: Analyse – Das Problem entsteht im Kopf

Nicht die Straße ändert sich, sondern ihre Deutung: Affekt, Dissonanz und soziale Bestätigung prägen Entscheidungen.

→ Lesen (Seite 6/7) - Kapitel 7: Schluss – Vom Lernprozess zur Eskalation

Wie narrative Verfestigung und fehlende Gegenprüfung spätere politische und mediale Zuspitzungen vorbereiten.

→ Lesen (Seite 7/7)

Teil 2 – Die Inszenierung: Wie Politik und Medien aus Erzählung Realität machten

Wie Politik und Medien Erzählungen auf eine Bühne heben – und Wahrnehmung in „Realität“ verwandeln.

Was im Saal begann, erhält nun Kulissen, Mikrofone und Termine. Offizielle Räume verleihen Deutungen Autorität, politische Akteure setzen Takt und Agenda, Medien vervielfachen Reichweite. In dieser Aufführung verschiebt sich die Gewichtsverteilung: Symbolik überlagert Sache, Wahrnehmung dominiert den Befund.

- Kapitel 1: Der Weg vom Saal auf die Bühne

Öffentliche Auftritte und Formate heben das Narrativ in den sichtbaren Raum – Sichtbarkeit wird zum Wirknachweis.

→ Lesen (Seite 1/8) - Kapitel 2: Offizielle Räume als Fürsprech

Saal, Podium, Signet: Institutionelle Kulissen beglaubigen Deutungen – ein performativer Vorschuss auf „Wahrheit“.

→ Lesen (Seite 2/8) - Kapitel 3: Politische Aneignung und Taktgebung

Agenda-Setting, Framing und Anschlussfähigkeit: Wer den Takt setzt, prägt Problemdefinition und Lösungserwartung.

→ Lesen (Seite 3/8) - Kapitel 4: Medien als Multiplikator

Vom O-Ton zur Schlagzeile: Reichweite ersetzt häufig Materialprüfung; Dramatisierung erleichtert Anschlusskommunikation.

→ Lesen (Seite 4/8) - Kapitel 5: Landespolitische Bühne

Höhere Institutionsebenen verstärken Bedeutungen; Kulissen erzählen mit und verschieben Erwartungshorizonte.

→ Lesen (Seite 5/8) - Kapitel 6: Symbolische Transformation

Der Straßenname wird zur Chiffre – leise, aber wirkmächtig. Symbolik beginnt, Handlungslogik zu steuern.

→ Lesen (Seite 6/8) - Kapitel 7: Analyse – Die Macht der Inszenierung

Rollen, Rückkopplungsschleifen und Publikumseffekte: Warum die Aufführung oft stärker wirkt als das, was zu prüfen wäre.

→ Lesen (Seite 7/8) - Kapitel 8: Schluss – Vom Symbol zur Dominanz der Wahrnehmung

Wenn Wahrnehmung Realität überdeckt – und Wege, wie Prüfrahmen die Sache wieder in den Vordergrund rücken können.

→ Lesen (Seite 8/8)

Teil 3 – Die Entzauberung: Fragen, die zurück zur Wirklichkeit führen

Zurück zur Sache: Fragen, Transparenz und Prüfung gegen Erzählungsdominanz.

Der dritte Teil dreht die Perspektive: weg vom Bild, hin zur belastbaren Aussage. Ein offener Fragenkatalog, transparente Verteiler und insistierende Nachfrage schaffen den Prüfrahmen. Dort, wo Antworten ausbleiben, wird die Grenze der Erzählung sichtbar – und damit ein Weg zurück zur Wirklichkeit.

- Kapitel 1: Vom Symbol zurück zur Sache

Priorität für Nachprüfbarkeit: Hypothesen werden in überprüfbare Fragen übersetzt – Bilder treten zurück.

→ Lesen (Seite 1/7) - Kapitel 2: Der Fragenkatalog als Instrument

Präzise Fragen senken Interpretationsspielräume und machen Verantwortlichkeiten sichtbar.

→ Lesen (Seite 2/7) - Kapitel 3: Transparenz durch offenen Verteiler

Öffentlichkeit als Methode: Wer bekommt welche Frage – und warum? Nachvollziehbarkeit statt Hinterzimmerkommunikation.

→ Lesen (Seite 3/7) - Kapitel 4: Auflösung der kognitiven Dissonanz

Antworten, Daten und Dokumente reduzieren Spannungen – vom behaupteten Bild zur belegbaren Sachlage.

→ Lesen (Seite 4/7) - Kapitel 5: Die Grenze der Erzählung

Wo Geschichten enden müssen: Wenn Belege fehlen, spricht das Nichtvorliegen oder Schweigen für sich.

→ Lesen (Seite 5/7) - Kapitel 6: Analyse – Fragen als Gegengift

Warum präzise Fragen Inszenierungseffekte bremsen und Entscheidungsträger zu Klarheit zwingen.

→ Lesen (Seite 6/7) - Kapitel 7: Schluss – Was bleibt?

Resümee: Mentale Brennpunkte erkennen, Prüfrahmen etablieren, Deutung und Realität wieder zusammenführen.

→ Lesen (Seite 7/7)

![7-Gedanken - [AUDIO] - Kreative Zeitzeugen in Wort und Bild](https://img.youtube.com/vi/cefF2A35Fv4/maxresdefault.jpg)

![Die Brücke über den Ibitzbach in Loitz [Playlist]](https://img.youtube.com/vi/U32rGgaVnp8/maxresdefault.jpg)

![Der Narr und der Zar - Das Spiel der Masken [Playlist]](https://dreifisch.com/uploads/images/202504/image_430x256_67f8cc15b44ad.jpg)

![7-Gedanken: Als Fotograf das perfekte Portrait inszenieren [Playlist]](https://dreifisch.com/uploads/images/202410/image_430x256_6723de813c1d3.jpg)

![7-Gedanken: ORANGE, ein verbindender Farbton, aber keine Grundlage für alles [PLAYLIST]](https://img.youtube.com/vi/aj-yKeL1FAk/maxresdefault.jpg)