Geistige Brandschatzung - Wie ein Einzelfall zum politischen Weltenbrand wurde

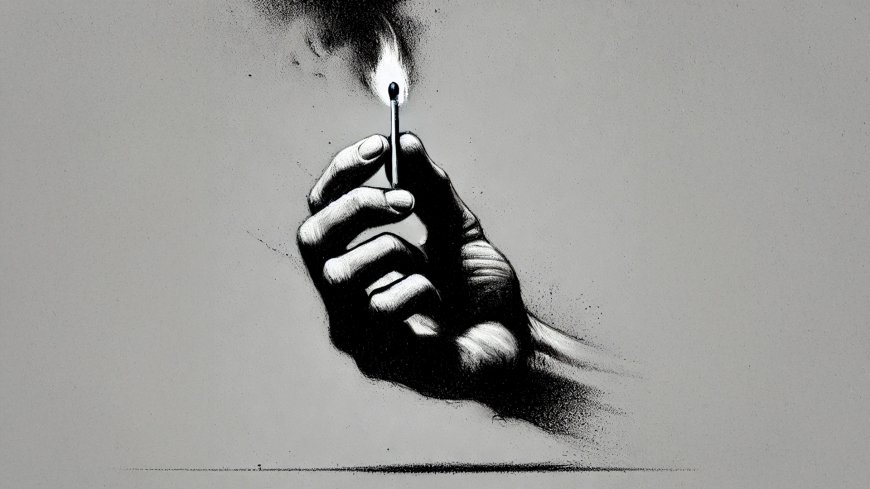

Ein Klingelstreich in Loitz wird zur politischen Geschichte. Die Abhandlung zeigt, wie Sprache Fakten verdrängt, Narrative eskalieren – und was passiert, wenn Wiederholung den Beweis ersetzt.

Kapitel VI: Die Sprachkulisse – Eskalationsrhetorik als Strategie

Sprache beschreibt nicht nur Wirklichkeit – sie entwirft sie. Im Fall Loitz ist auffällig, mit welcher Konsequenz bestimmte Begriffe und Formulierungen wiederkehren, unabhängig davon, ob sie auf Tatsachen beruhen. Sie folgen keiner juristischen Ordnung, sondern einer emotionalen Dramaturgie. Sie sollen spürbar machen, dass „etwas aus dem Ruder läuft“. Und sie dienen der Platzanweisung: Wer spricht, spricht „für die Leute“. Wer widerspricht, „verharmlost“.

Die Begriffe, die in Debatten, Landtagssitzungen und Bürgerdialogen verwendet werden, bilden eine eigene Sprachkulisse der Bedrohung. Die Rede ist von „rechtsfreien Räumen“, „Unwesen“, „nicht integrierbaren Großfamilien“, „Dauerbelästigung“, „Morddrohungen“, „Belagerung“, „Verwahrlosung“ und „Abschiebung“. Diese Vokabeln entfalten nicht nur Klang – sie erzeugen einen Resonanzraum, in dem Ungewissheiten sofort in Gewissheiten überführt werden.

Besonders wirkmächtig ist der Begriff der „Großfamilie“. In den öffentlichen Verwendungen wird er selten quantifiziert oder beschrieben – aber immer problematisiert. Er steht nicht einfach für eine große Zahl von Personen, sondern für Undurchsichtigkeit, Loyalität nach innen, Abgrenzung nach außen. Kurz: für eine Form sozialer Organisation, die als unkontrollierbar gilt. Die Assoziationen reichen von Integrationsverweigerung bis zu organisierter Kriminalität. Es ist ein ethnisch codierter Begriff – und ein rhetorisches Werkzeug.

Dasselbe gilt für die wiederholte Rede vom „Klingelstreich“. Der Innenminister verwendet ihn, um die konkreten Vorfälle juristisch einzuordnen. Nicht strafrechtlich relevant, sondern ordnungsrechtlich auffällig. Doch die Mäßigung seiner Sprache wird sofort umgedeutet: „Habt ihr’s gehört? Der Minister spricht von Klingelstreichen!“ – sagt ein Oppositionspolitiker. Dahinter liegt eine rhetorische Falle: Wer deeskaliert, verharmlost. Wer differenziert, ist naiv.

Ein zentrales Beispiel liefert die Landtagsrede des AfD-Abgeordneten Enrico Schult.

Er fasst die angeblichen Vorfälle wie folgt zusammen: „Beschmieren der Eingangstür, Werfen von Steinen, lautes Grölen – all das über Jahre hinweg.“

Diese Formulierung verdichtet unterschiedliche Vorwürfe zu einer generalisierten Dauererzählung – ohne Datierung, ohne Tatort, ohne Nachweis. Der Eindruck, der entsteht: ein Zustand der Anarchie, der über Jahre gewachsen sei und dem nur mit entschiedener politischer Härte zu begegnen sei.

Die Eskalationsrhetorik funktioniert dabei in vier Schritten:

Behauptung: Einzelfälle werden verallgemeinert und als dauerhafte Muster inszeniert – mit Begriffen wie „ständig“, „seit Jahren“ oder „immer wieder“, die suggerieren, dass punktuelle Vorfälle Teil eines anhaltenden Zustands seien.

Emotionalisierung: Begriffe wie „Angst“, „Schock“ und „Hilflosigkeit“ prägen die Darstellung – nicht als Folge belegter Ereignisse, sondern als diffuse Empfindung. Sie ersetzen Konkretion durch Wirkung und schaffen ein Klima affektiver Aufladung ohne überprüfbaren Gehalt.

Ethnisierung: Einzelfälle werden nicht als individuelles Verhalten gelesen, sondern mit Herkunft, Sprache oder Gruppenzugehörigkeit verknüpft – als wäre die Tat Ausdruck kollektiver Identität statt persönlicher Verantwortung.

Aufforderung: Aus emotional aufgeladenen Erzählungen folgt die Forderung nach „Konsequenzen“ – etwa Umsiedlung, Umschulung oder Abschiebung. Maßnahmen erscheinen nicht als Ergebnis von Prüfung, sondern als reflexhafte Antwort auf Empörung.

Dabei bleibt vieles spekulativ. Doch die sprachliche Reproduktion erzeugt eine Realität eigener Ordnung. Aussagen wie „Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber …“ sind dabei keine Signale von Verzweiflung. Sie sind Einladung zur Empörung – bei gleichzeitiger Absicherung gegen Kritik.

Medial verstärkt wird diese Sprachkulisse durch Formate, die Stimmung abbilden, aber selten konfrontieren. Wenn ein Bürger sagt, er habe „Morddrohungen gehört“, bleibt die Aussage oft unkommentiert im Raum stehen. Ihre Wiederholung verleiht ihr Gewicht – selbst wenn kein Datum, keine Anzeige, kein Name vorliegt.

So entsteht ein Sprachklima, in dem weniger gefragt wird, was geschah – sondern eher: Was darf noch gesagt werden? Wer sich auf Akten beruft, wirkt defensiv. Wer dramatisiert, erzeugt Aufmerksamkeit.

In Loitz hat sich diese Dynamik verselbständigt. Die Sprache ist längst nicht mehr nur Beschreibung. Sie ist Teil der Eskalation geworden.

INHALTSVERZEICHNIS

» Kapitel I – Wenn Worte sich zu Flammen entfesseln

» Kapitel II – Die belegte Tat – Aktenzeichen 528 Js 15555/25

» Kapitel III – Die Erzählung – Ohne Anzeige, ohne Beleg

» Kapitel IV – Die Übertragung – Vom Vorfall zur Zuschreibung

» Kapitel V – Die Eskalation – Wenn Politik Narrative nutzt

» Kapitel VI – Die Sprachkulisse – Eskalationsrhetorik als Strategie

» Kapitel VII – Das Gegenmodell – Die Kraft der Akten

» Kapitel VIII – Der Weltenbrand – Entfesseltes Hörensagen

» Kapitel IX – Epilog – Was schützt vor dem nächsten Weltenbrand?

» NACHTRAG – Strafunmündigkeit: Ein Grundrecht, kein Freibrief

Wie ist Ihre Reaktion?

![7-Gedanken - [AUDIO] - Kreative Zeitzeugen in Wort und Bild](https://img.youtube.com/vi/cefF2A35Fv4/maxresdefault.jpg)

![Die Brücke über den Ibitzbach in Loitz [Playlist]](https://img.youtube.com/vi/U32rGgaVnp8/maxresdefault.jpg)

![Der Narr und der Zar - Das Spiel der Masken [Playlist]](https://dreifisch.com/uploads/images/202504/image_430x256_67f8cc15b44ad.jpg)

![7-Gedanken: Als Fotograf das perfekte Portrait inszenieren [Playlist]](https://dreifisch.com/uploads/images/202410/image_430x256_6723de813c1d3.jpg)

![7-Gedanken: ORANGE, ein verbindender Farbton, aber keine Grundlage für alles [PLAYLIST]](https://img.youtube.com/vi/aj-yKeL1FAk/maxresdefault.jpg)