VOM RUF ZUM FEUER - Politisch motivierte Brandstiftungen - Zwischen Statistik, Symbolik und Realität

Brände als Botschaften: Dieser Beitrag beleuchtet politisch motivierte Brandstiftungen – zwischen Statistik, Symbolik und gesellschaftlicher Realität. Ein literarisch-analytischer Blick auf das, was brennt – und das, was dahinter verborgen bleibt.

Kapitel 5: Symbolik und diskursive Dynamiken

Wenn Dinge Bedeutung tragen – und Flammen Botschaften senden

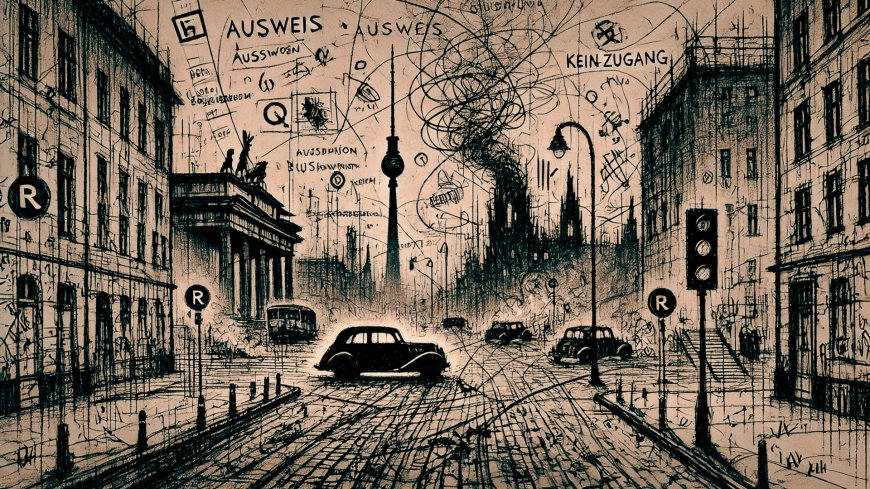

Ein brennendes Auto ist nie nur ein Haufen Blech. Es ist ein Symbol – für Macht, Besitz, Sicherheit oder Status. Wenn es gezielt zerstört wird, verbrennt oft auch das, was es gesellschaftlich repräsentiert. Politisch motivierte Brandstiftung richtet sich selten gegen das Objekt selbst – sondern gegen dessen Bedeutung.

Das Auto als Stellvertreter des Systems

Besonders in der linksextremen Szene wird das Auto – vor allem der SUV – zum Feindbild. In Bekennerschreiben ist die Sprache eindeutig:

„Statussymbole sind nicht sicher.“

Gemeint ist damit nicht das Fahrzeug eines konkreten Menschen, sondern die Idee dahinter. Das Auto wird zur Projektionsfläche – für Kritik an Gentrifizierung, Kapitalismus oder Staatsgewalt. Der Brand: eine Metapher des Widerstands.

Das Gemeinwohl als Zielscheibe

Auch Orte, die für Offenheit, Vertrauen oder Nachbarschaft stehen, geraten ins Visier. Die brennende Bücherzelle in Schwerin-Lankow war kein teures Objekt – aber ein bedeutungsvolles. Ein Ort des Miteinanders, der anonym funktionierte, ohne Kontrolle.

Wer ihn zerstört, zerstört auch ein stilles Versprechen: dass soziale Infrastruktur ohne Zwang bestehen kann. Das Feuer trifft nicht nur Papier – sondern ein Prinzip.

Worte als Zündschnur – Eskalation durch Sprache

Noch bevor es brennt, beginnt das Entzünden oft in der Sprache. Begriffe wie „Problemhaus“, „rechtsfreier Raum“ oder „sozialer Brennpunkt“ markieren Orte, die von der Norm abweichen. Sie erzeugen Bilder – und Erwartungen. Wer lange genug von Bedrohung spricht, erlebt irgendwann den Brand als scheinbare Konsequenz.

In Loitz genügte die Adresse „Marktstraße 151“, um ein ganzes Narrativ zu aktivieren. Nicht offiziell, aber wirksam. Die politische und mediale Sprache bereitet den Boden. Aus rhetorischer Aufladung wird reale Eskalation.

Heinrich Heines Warnung: Vom Ruf zum Feuer

Schon 1819 schrieb Heinrich Heine über das Verhältnis von Sprache und Gewalt. Seine Warnung: Die Pogrome gegen jüdische Gemeinden begannen nicht mit Steinen – sondern mit Rufen. Worte gingen den Taten voraus.

Genau das lässt sich auch heute beobachten. Wo Sprache spaltet, folgen Handlungen. Die Verbindung von Heines Analyse mit aktuellen Vorfällen zeigt:

Brandstiftung ist nicht nur eine Tat – sie ist oft das Ergebnis eines Diskurses, der die Flamme vorbereitet.

VOM RUF ZUM FEUER – Politisch motivierte Brandstiftungen

Direkt springen: Start · Kapitel 1–8

Wie ist Ihre Reaktion?

![7-Gedanken - [AUDIO] - Kreative Zeitzeugen in Wort und Bild](https://img.youtube.com/vi/cefF2A35Fv4/maxresdefault.jpg)

![Die Brücke über den Ibitzbach in Loitz [Playlist]](https://img.youtube.com/vi/U32rGgaVnp8/maxresdefault.jpg)

![Der Narr und der Zar - Das Spiel der Masken [Playlist]](https://dreifisch.com/uploads/images/202504/image_430x256_67f8cc15b44ad.jpg)

![7-Gedanken: Als Fotograf das perfekte Portrait inszenieren [Playlist]](https://dreifisch.com/uploads/images/202410/image_430x256_6723de813c1d3.jpg)

![7-Gedanken: ORANGE, ein verbindender Farbton, aber keine Grundlage für alles [PLAYLIST]](https://img.youtube.com/vi/aj-yKeL1FAk/maxresdefault.jpg)