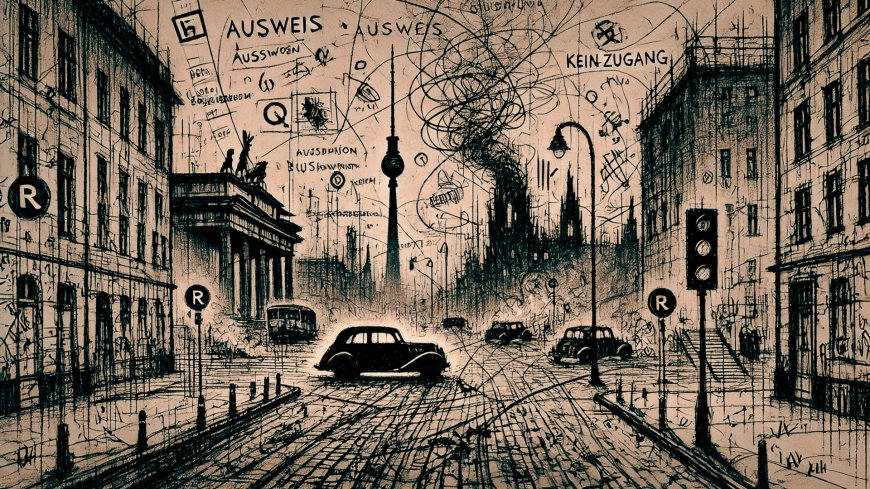

VOM RUF ZUM FEUER - Politisch motivierte Brandstiftungen - Zwischen Statistik, Symbolik und Realität

Brände als Botschaften: Dieser Beitrag beleuchtet politisch motivierte Brandstiftungen – zwischen Statistik, Symbolik und gesellschaftlicher Realität. Ein literarisch-analytischer Blick auf das, was brennt – und das, was dahinter verborgen bleibt.

Kapitel 4: Statistische Leerstellen und blinde Flecken

Wenn das Feuer nicht gezählt wird – Wie Zahlen Bedeutung verschlucken

Die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) kennt kein eigenes Register für politisch motivierte Fahrzeugbrände. Alles, was brennt – vom Auto über den Müllcontainer bis zur Gartenlaube – fällt unter dieselbe Kategorie: „Sachbeschädigung durch Feuer“. Ob es sich um einen technischen Defekt handelt, um banalen Vandalismus oder um ein gezieltes politisches Statement – in der Statistik sind alle Flammen gleich.

Das hat Folgen. Denn was nicht gezielt erfasst wird, bleibt unsichtbar – für Ermittlungsbehörden ebenso wie für die Öffentlichkeit. So entsteht ein blinder Fleck: Das politische Motiv verschwindet in der allgemeinen Rubrik. Und mit ihm jede gesellschaftliche Relevanz, die über den bloßen Schaden hinausgeht.

Berlin zählt – und steht allein da

Nur Berlin unterscheidet konsequent. Hier wird nicht nur registriert, was brennt, sondern auch gefragt: Warum? Und: Mit welchem möglichen Hintergrund?

Das Ergebnis: 453 gemeldete Kfz-Brandstiftungen im Jahr 2024 – davon 25 mit eindeutig politischem Motiv. Fünf Prozent. Klingt gering, ist aber hoch, wenn man bedenkt, dass diese Differenzierung bundesweit fast nirgendwo stattfindet.

In Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Mecklenburg-Vorpommern? Fehlanzeige. Hier bleibt ein gezielter Brandanschlag auf das Auto eines Journalisten dieselbe Zahl wie ein versehentlich entzündeter Komposthaufen. Nicht der Mangel an Vorfällen ist das Problem – sondern der Mangel an Struktur in ihrer Erfassung.

Versicherungen wissen mehr – sagen aber weniger

Ein Blick in die Statistik der Versicherungswirtschaft zeigt: Es brennt häufiger, als die Polizei registriert. Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) verzeichnet jährlich mehrere Tausend Fahrzeugbrände. Ein Teil davon gilt als mutmaßliche Brandstiftung – allerdings ohne Hinweise auf politische Motive. Denn für Versicherer zählt nicht das Warum, sondern das Wie viel.

So entsteht ein paradoxes Bild: Die Polizei zählt ohne Kontext, die Versicherungen regulieren ohne Deutung – und dazwischen klafft ein statistisches Vakuum. Genau dort verschwinden die Brände, die mehr sagen als sie zeigen. Und die Frage nach dem gesellschaftlichen Klima, in dem sie geschehen, bleibt unbeantwortet.

Wenn Bedeutung verdampft

Statistik ist ein Instrument der Sichtbarmachung. Doch wo Kategorien fehlen, entstehen Leerstellen. Was als politisch motiviert gilt, braucht heute meist einen klaren Beweis: ein Bekennerschreiben, ein Symbol, ein Täterprofil. Was leise bleibt – was nur durch Auswahl, Ort oder Timing spricht – wird oft gar nicht erkannt.

Doch genau diese Stille ist gefährlich. Denn sie entzieht politisch motivierter Gewalt ihre Lesbarkeit. Ein brennendes Auto in einem aufgeladenen Viertel ist vielleicht kein Zufall. Aber solange niemand hinsieht, bleibt es einer. Und mit jedem solchen „Einzelfall“ verstärkt sich das strukturelle Nichtsehen.

Was die Statistik nicht erfasst, kann die Gesellschaft nicht debattieren. Und was sie nicht debattiert, bleibt im Schatten.

Genau dort brennt es am häufigsten.

VOM RUF ZUM FEUER – Politisch motivierte Brandstiftungen

Direkt springen: Start · Kapitel 1–8

Wie ist Ihre Reaktion?

![7-Gedanken - [AUDIO] - Kreative Zeitzeugen in Wort und Bild](https://img.youtube.com/vi/cefF2A35Fv4/maxresdefault.jpg)

![Die Brücke über den Ibitzbach in Loitz [Playlist]](https://img.youtube.com/vi/U32rGgaVnp8/maxresdefault.jpg)

![Der Narr und der Zar - Das Spiel der Masken [Playlist]](https://dreifisch.com/uploads/images/202504/image_430x256_67f8cc15b44ad.jpg)

![7-Gedanken: Als Fotograf das perfekte Portrait inszenieren [Playlist]](https://dreifisch.com/uploads/images/202410/image_430x256_6723de813c1d3.jpg)

![7-Gedanken: ORANGE, ein verbindender Farbton, aber keine Grundlage für alles [PLAYLIST]](https://img.youtube.com/vi/aj-yKeL1FAk/maxresdefault.jpg)