Marktstraße: Erinnerung, Erzählung und die Macht der Wiederholung

„Marktstraße: Erinnerung, Erzählung und die Macht der Wiederholung“ zeigt, wie Erzählungen über einen Ort durch Wiederholung und Emotion zur kollektiven Wahrheit werden – auch ohne Belege. Der Text analysiert mit psychologischen, kognitiven und politischen Mitteln, wie sich Realität konstruieren lässt.

Kapitel 4: Aktenlage vs. Erzählung: Zwei Welten prallen aufeinander

Ein Blick in die offiziellen Akten zeigt ein deutlich anderes Bild als das, was öffentlich erzählt wurde. In den behördlichen Unterlagen finden sich sachliche Begriffe wie Ruhestörung, Nachbarschaftsstreit oder kleinere Ordnungswidrigkeiten. Es handelt sich um Vorfälle, wie sie in vielen Wohnvierteln vorkommen: zu laute Musik, Konflikte zwischen Nachbarn oder falsch abgestellter Müll. Diese Vorfälle wurden dokumentiert, es gab Protokolle und Vermerke. Aber das, was in den öffentlichen Darstellungen besonders stark betont wurde – etwa Morddrohungen oder systematische Einschüchterung – taucht in diesen Akten nicht auf.

Dieser Unterschied zwischen dokumentierter Lage und öffentlicher Lesart ist auffällig. Während in der Wahrnehmung ein Ort der Angst und Bedrohung entsteht, zeigen die Akten ein Bild alltäglicher, teilweise auch überzogener Konflikte, die rechtlich meist nur als kleinere Delikte gewertet wurden. Einige Ermittlungen wurden zwar aufgenommen, doch sie endeten häufig ohne Anklage – etwa wegen mangelnder Beweislage oder weil die Betroffenen minderjährig waren.

In der öffentlichen Version aber nehmen die beschriebenen Ereignisse eine andere Form an. Lücken in der Beweislage werden nicht als Unsicherheit gewertet, sondern als Hinweis auf etwas Verdecktes. Das Schweigen wird als Bestätigung verstanden. Aus einem fehlenden Dokument wird ein Indiz für Vertuschung. Wo die Polizei von nächtlichem Lärm spricht, ist in der Darstellung von gezieltem Terror die Rede. Und ein einfaches Bußgeld erscheint im Zusammenhang der Geschichte plötzlich als Beleg für strukturelles Fehlverhalten.

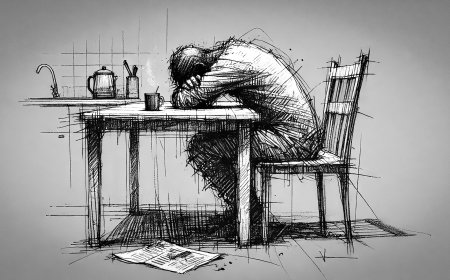

So entstehen zwei parallele Realitäten: Auf der einen Seite gibt es die dokumentierten Fakten – begrenzt, nüchtern, juristisch eingeordnet. Auf der anderen Seite steht eine gefühlte Wahrheit – eine Zuschreibung, die sich über Sprache, Wiederholung und Interpretation aufgebaut hat. Und in der öffentlichen Wahrnehmung hat oft diese gefühlte Wahrheit mehr Gewicht. Sie ist emotional aufgeladen, anschaulicher erzählt und erzeugt ein stärkeres Echo.

Die politische Theoretikerin Hannah Arendt hat darauf hingewiesen, dass Tatsachen verletzlich sind. Sie bleiben nur so lange wirksam, wie sie von einer Gemeinschaft anerkannt und gestützt werden. Im Fall der Marktstraße zeigt sich genau das: Die offiziellen Berichte existieren, aber sie geraten in den Hintergrund, während die kollektive Zuschreibung an Einfluss gewinnt. In der Erinnerung der Öffentlichkeit bleiben nicht die dokumentierten Lärmbeschwerden, sondern die Geschichten über Bedrohung – selbst wenn es dafür keine belastbaren Nachweise gibt.

Damit prallen zwei Modelle des Verstehens aufeinander: Die eine Seite orientiert sich an Belegen und rechtlichen Standards, die andere an Eindrücken und emotionalen Überzeugungen. Auf der einen Seite stehen Akten, auf der anderen Bilder im Kopf. Und genau in dieser Differenz entsteht ein Konflikt um das, was als Wahrheit gilt.

Wie ist Ihre Reaktion?

![7-Gedanken - [AUDIO] - Kreative Zeitzeugen in Wort und Bild](https://img.youtube.com/vi/cefF2A35Fv4/maxresdefault.jpg)

![Die Brücke über den Ibitzbach in Loitz [Playlist]](https://img.youtube.com/vi/U32rGgaVnp8/maxresdefault.jpg)

![Der Narr und der Zar - Das Spiel der Masken [Playlist]](https://dreifisch.com/uploads/images/202504/image_430x256_67f8cc15b44ad.jpg)

![7-Gedanken: Als Fotograf das perfekte Portrait inszenieren [Playlist]](https://dreifisch.com/uploads/images/202410/image_430x256_6723de813c1d3.jpg)

![7-Gedanken: ORANGE, ein verbindender Farbton, aber keine Grundlage für alles [PLAYLIST]](https://img.youtube.com/vi/aj-yKeL1FAk/maxresdefault.jpg)