Marktstraße: Unter falscher Flagge

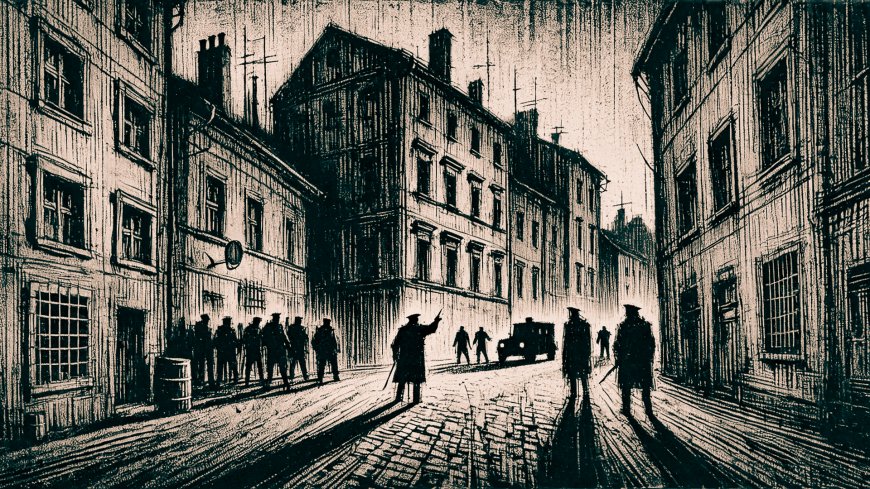

Eine Straße wird zur Bühne politischer Symbolik »Marktstraße: Unter falscher Flagge« erzählt, wie aus unbelegten Vorwürfen ein mächtiges Narrativ entsteht – lauter als Fakten; wirksamer als Beweise. Ein Protokoll über Sprache, Macht und Eskalation.

Kapitel 3: Von der Einzelstimme zum Chor

Was als einzelne Stimme begann, blieb nicht lange allein. Kaum war der erste Vorwurf ausgesprochen, griffen andere ihn auf – fast wie ein Lied, dessen Refrain jeder kennt. Thomas Daus meldete sich zu Wort. Er wiederholte viele der Anschuldigungen, sprach ebenfalls von nächtlicher Unruhe, von Belästigungen und von Vorfällen vor seinem eigenen Haus. Auch er verwies auf angebliche Beweise: Fotos, Videos, Aufnahmen, die die Szenen untermauern sollten. Doch genauso wie bei der ersten Stimme blieb es bei der Ankündigung. Kein Bild wurde gezeigt, kein Ton vorgespielt, keine Mappe vorgelegt.

Und trotzdem wirkte es. Denn die Wiederholung verstärkt den Eindruck, auch wenn die Beweise ausbleiben. Wer denselben Vorwurf zweimal hört, von zwei verschiedenen Personen, nimmt ihn ernster, als wenn er nur einmal im Raum stünde. Es entsteht der Eindruck von Bestätigung – selbst dann, wenn beide Aussagen auf derselben Grundlage stehen: nämlich auf Hörensagen.

Auch die Familie Pust brachte ähnliche Schilderungen ein. Sie erzählten von Lärm, von Störungen, von einem Gefühl ständiger Bedrohung. Es waren keine neuen Aspekte, keine neuen Belege, doch sie gaben den bisherigen Vorwürfen ein Echo. Und genau dieses Echo veränderte die Wahrnehmung. Denn was mehrmals gesagt wird, wirkt wie ein Muster – und Muster erscheinen uns Menschen überzeugender als einzelne, zufällige Vorfälle.

So entstand ein Chor. Nicht durch neue Informationen, sondern durch Wiederholung. Immer wieder dieselben Begriffe: „Steine“. „Randale“. „Nächtlicher Terror“. Worte, die an Wucht gewannen, weil sie mehrfach erklangen. Je öfter sie wiederholt wurden, desto realer erschienen sie. Niemand fragte mehr nach, ob es tatsächlich Beweise gab. Man nickte, man murmelte Zustimmung, und irgendwann war es, als sei alles längst erwiesen.

Dieser Mechanismus ist nicht auf Loitz beschränkt. Man findet ihn in politischen Kampagnen, in Gerichtsprozessen, in der Werbung: Wiederholung schafft Vertrautheit, und Vertrautheit schafft Glauben. Wenn eine Aussage aus mehreren Mündern ertönt, wird sie selten hinterfragt. Man sagt sich: „So viele können sich nicht irren.“ Doch genau das ist der Trugschluss.

In der Marktstraße führte diese Dynamik dazu, dass sich die ursprüngliche, unscharfe Erzählung verfestigte. Was anfangs eine subjektive Klage war, wurde zur kollektiven Geschichte. Und aus dieser Geschichte wurde ein Symbol: die „Marktstraße“ als Inbegriff von Störung und Gefahr.

Das war der Moment, in dem das Erzählen schwerer wog als die Tatsachen. Aus einer einzelnen Stimme war ein Chor geworden – und dieser Chor klang lauter als jede Akte, jeder Polizeibericht, jeder nüchterne Fakt.

MARKTSTRASSE: Unter falscher Flagge

Direkt springen: Start · Kapitel 1–9

Wie ist Ihre Reaktion?

![7-Gedanken - [AUDIO] - Kreative Zeitzeugen in Wort und Bild](https://img.youtube.com/vi/cefF2A35Fv4/maxresdefault.jpg)

![Die Brücke über den Ibitzbach in Loitz [Playlist]](https://img.youtube.com/vi/U32rGgaVnp8/maxresdefault.jpg)

![Der Narr und der Zar - Das Spiel der Masken [Playlist]](https://dreifisch.com/uploads/images/202504/image_430x256_67f8cc15b44ad.jpg)

![7-Gedanken: Als Fotograf das perfekte Portrait inszenieren [Playlist]](https://dreifisch.com/uploads/images/202410/image_430x256_6723de813c1d3.jpg)

![7-Gedanken: ORANGE, ein verbindender Farbton, aber keine Grundlage für alles [PLAYLIST]](https://img.youtube.com/vi/aj-yKeL1FAk/maxresdefault.jpg)