Marktstraße: Unter falscher Flagge

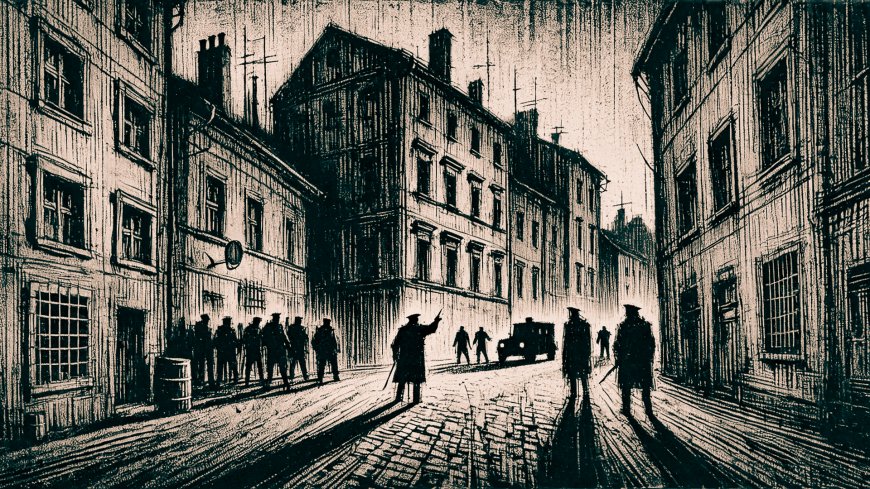

Eine Straße wird zur Bühne politischer Symbolik »Marktstraße: Unter falscher Flagge« erzählt, wie aus unbelegten Vorwürfen ein mächtiges Narrativ entsteht – lauter als Fakten; wirksamer als Beweise. Ein Protokoll über Sprache, Macht und Eskalation.

Kapitel 4: Mediale Spiegelung und politische Bühne

Was in einem kleinen Saal begann, blieb nicht dort. Die Stimmen aus den Bürgersprechstunden fanden ihren Weg hinaus – zuerst in die regionale Presse, dann ins Radio, schließlich sogar in den Landtag. Es ist ein vertrauter Prozess: Was vor Ort gesagt wird, taucht später fast wortgleich in Berichten auf – und bekommt dadurch ein anderes Gewicht. Aus der persönlichen Klage wird ein öffentliches Faktum, aus dem Gespräch im Amtsgericht ein Thema für die politische Bühne.

Man kann es Schritt für Schritt nachzeichnen. Erst die Zitate im Nordkurier, kurze O-Töne, die den Eindruck vermittelten: „So sieht es dort wirklich aus.“ Dann Beiträge im NDR, die die Aussagen wiederholten, ohne zu prüfen, ob es dafür Beweise gab. Und schließlich die Rede eines Abgeordneten im Landtag, der die Erzählungen aufgriff, als seien sie unbestrittene Tatsachen. Dass es sich dabei um Hörensagen handelte, das blieb unausgesprochen.

Genau hier liegt die Kraft der Spiegelung: Wenn ein Satz, der im kleinen Kreis gesagt wurde, in der Zeitung steht oder im Radio läuft, wirkt er nicht mehr wie eine Meinung, sondern wie eine Nachricht. Er wandelt sich von einer subjektiven Schilderung in ein scheinbar objektives Faktum. Und wenn er dann noch von einem Politiker auf Landesebene ausgesprochen wird, bekommt er den Anschein von Legitimität.

Dabei blieb die Beweislage unverändert. Keine Fotos, keine Videos, keine Anzeigen, die die großen Vorwürfe stützten. Aber das spielte kaum noch eine Rolle. Denn die öffentliche Wiederholung machte die Geschichten resistent gegen Nachfragen. Wer etwas bezweifelte, riskierte, als Verteidiger der „anderen Seite“ abgestempelt zu werden.

Auch auf kommunaler Ebene zeigte sich dieses Muster. Stadtvertreter wie Mario Kehrle griffen die kursierenden Erzählungen auf und wiederholten sie in offiziellen Sitzungen. So entstand eine doppelte Bestätigung: unten durch die Anwohner, oben durch die Politik. Das Ergebnis: eine „Legitimation von oben“, die den Eindruck erweckte, das Narrativ sei längst überprüft und bewiesen.

Diese mediale und politische Spiegelung machte aus der Marktstraße etwas anderes, als sie war. Sie verwandelte sie in ein Symbol – einen Ort, an dem sich angeblich die Probleme der Gesellschaft verdichteten. Und weil Symbole stärker sind als Einzelfälle, wurde die Straße zum Stellvertreter für all das, was man gerade diskutieren wollte: Migration, Integration, Sicherheit, Ordnung.

So stieg die Marktstraße auf die Bühne – nicht weil die Fakten es verlangten, sondern weil das Narrativ es erlaubte. Und von dort an spielte sie eine Rolle, die niemand je mit Belegen hätte untermauern können – aber die trotzdem wirksam war.

MARKTSTRASSE: Unter falscher Flagge

Direkt springen: Start · Kapitel 1–9

Wie ist Ihre Reaktion?

![7-Gedanken - [AUDIO] - Kreative Zeitzeugen in Wort und Bild](https://img.youtube.com/vi/cefF2A35Fv4/maxresdefault.jpg)

![Die Brücke über den Ibitzbach in Loitz [Playlist]](https://img.youtube.com/vi/U32rGgaVnp8/maxresdefault.jpg)

![Der Narr und der Zar - Das Spiel der Masken [Playlist]](https://dreifisch.com/uploads/images/202504/image_430x256_67f8cc15b44ad.jpg)

![7-Gedanken: Als Fotograf das perfekte Portrait inszenieren [Playlist]](https://dreifisch.com/uploads/images/202410/image_430x256_6723de813c1d3.jpg)

![7-Gedanken: ORANGE, ein verbindender Farbton, aber keine Grundlage für alles [PLAYLIST]](https://img.youtube.com/vi/aj-yKeL1FAk/maxresdefault.jpg)