Marktstraße: Unter falscher Flagge

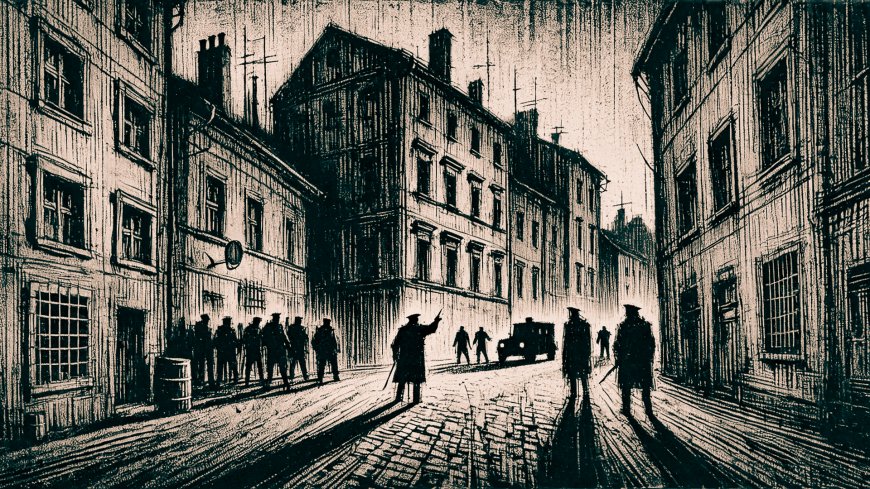

Eine Straße wird zur Bühne politischer Symbolik »Marktstraße: Unter falscher Flagge« erzählt, wie aus unbelegten Vorwürfen ein mächtiges Narrativ entsteht – lauter als Fakten; wirksamer als Beweise. Ein Protokoll über Sprache, Macht und Eskalation.

Kapitel 9: Wer die Hand hebt, trägt Verantwortung

Am Ende bleibt die Frage: Was lernen wir aus dieser Geschichte? Die Marktstraße ist nicht nur ein Ort, sie ist ein Beispiel dafür, wie Worte wirken können. Wie sie stärker werden als Akten, lauter als Beweise, mächtiger als nüchterne Feststellungen. Wer in einem öffentlichen Raum die Hand hebt und einen Vorwurf erhebt, trägt Verantwortung. Denn jedes Wort setzt etwas in Bewegung, das nicht mehr so leicht zu stoppen ist.

In Loitz wurde sichtbar, wie sich kleine Klagen zu einem großen Narrativ auswuchsen. Nicht, weil die Beweise es hergaben, sondern weil die Wiederholung das Bild formte. Und weil dieses Bild politisch nützlich war, wurde es weitergetragen – von Nachbarn, von Medien, von Abgeordneten. Jeder fügte eine Schicht hinzu, bis am Ende die Straße selbst nicht mehr als Lebensraum, sondern als Problemzone galt.

Genau darin liegt die Verantwortung: Wer spricht, sollte prüfen, ob er auch etwas zu sagen hat. Nicht nur eine Empfindung, nicht nur eine Vermutung, sondern etwas Belastbares. Andernfalls wird aus der Stimme ein Brandbeschleuniger, der mehr zerstört, als er schützt.

Doch es gibt noch eine andere Seite. Verantwortung tragen auch jene, die diese Stimmen aufnehmen, verstärken, spiegeln. Politiker, die ein Narrativ im Landtag zitieren, ohne Belege einzufordern. Journalisten, die Vorwürfe drucken, ohne sie zu prüfen. Verwaltungen, die schweigen, anstatt klarzustellen, was gesichert ist und was nicht. Auch sie heben die Hand – nicht mit einem Fingerzeig, sondern mit der Macht ihrer Reichweite.

Die Lehre aus der Marktstraße ist deshalb doppelt: Es reicht nicht, zu sagen, „die Menschen reden“. Man muss fragen: Wovon reden sie? Was ist gesichert, was ist Erzählung? Und man muss den Mut haben, Zweifel zuzulassen, ohne gleich als Verteidiger der „anderen Seite“ abgestempelt zu werden.

Wenn wir das nicht tun, wiederholt sich die Spirale: Ein Ort wird zum Sündenbock, eine Straße zum Symbol, eine Nachbarschaft zum Brandmal. Und währenddessen geht das eigentliche Leben der Menschen, die dort wohnen, im Lärm der Zuschreibungen unter.

„Wer die Hand hebt, sollte etwas zu sagen haben“ – das ist kein bloßer Appell an einzelne Anwohner. Es ist ein Maßstab für uns alle: für Politik, Medien, Verwaltung und Nachbarschaft. Denn Worte sind nie harmlos. Sie können Brücken bauen oder Mauern errichten, Vertrauen stiften oder zerstören. Und sie können, wie in Loitz, ganze Straßen in ein falsches Licht rücken.

Die Verantwortung liegt darin, diesen Mechanismus zu erkennen – und ihm etwas entgegenzusetzen: Klarheit vor Lautstärke, Beweise vor Behauptungen, Verantwortung vor Symbolpolitik. Nur so lässt sich verhindern, dass ein Narrativ über die Wirklichkeit siegt.

Am Ende entscheidet nicht das Gericht und nicht die Verwaltung, sondern das, was wir einander erzählen. Umso wichtiger ist es, dass wir uns fragen: Was sagen wir wirklich, wenn wir die Hand heben? Und was bleibt, wenn die Worte gesprochen sind?

MARKTSTRASSE: Unter falscher Flagge

Direkt springen: Start · Kapitel 1–9

Wie ist Ihre Reaktion?

![7-Gedanken - [AUDIO] - Kreative Zeitzeugen in Wort und Bild](https://img.youtube.com/vi/cefF2A35Fv4/maxresdefault.jpg)

![Die Brücke über den Ibitzbach in Loitz [Playlist]](https://img.youtube.com/vi/U32rGgaVnp8/maxresdefault.jpg)

![Der Narr und der Zar - Das Spiel der Masken [Playlist]](https://dreifisch.com/uploads/images/202504/image_430x256_67f8cc15b44ad.jpg)

![7-Gedanken: Als Fotograf das perfekte Portrait inszenieren [Playlist]](https://dreifisch.com/uploads/images/202410/image_430x256_6723de813c1d3.jpg)

![7-Gedanken: ORANGE, ein verbindender Farbton, aber keine Grundlage für alles [PLAYLIST]](https://img.youtube.com/vi/aj-yKeL1FAk/maxresdefault.jpg)