Graue Mittel, klare Kanten: Wie Förderpolitik zur politischen Waffe wird

Wer bekommt wie viel – und warum? Der Beitrag zeigt, wie diskret Landesmittel in Mecklenburg-Vorpommern verteilt wurden. Rostock, Greifswald und Stralsund gehen leer aus - nicht trotz, sondern vielleicht wegen ihrer politischen Unabhängigkeit.

Es gibt Momente, in denen Zahlen nicht bloß Zahlen sind. In denen eine Tabelle, eine Statistik oder eine Grafik nicht einfach Verwaltung dokumentiert, sondern politische Wirklichkeit offenbart.

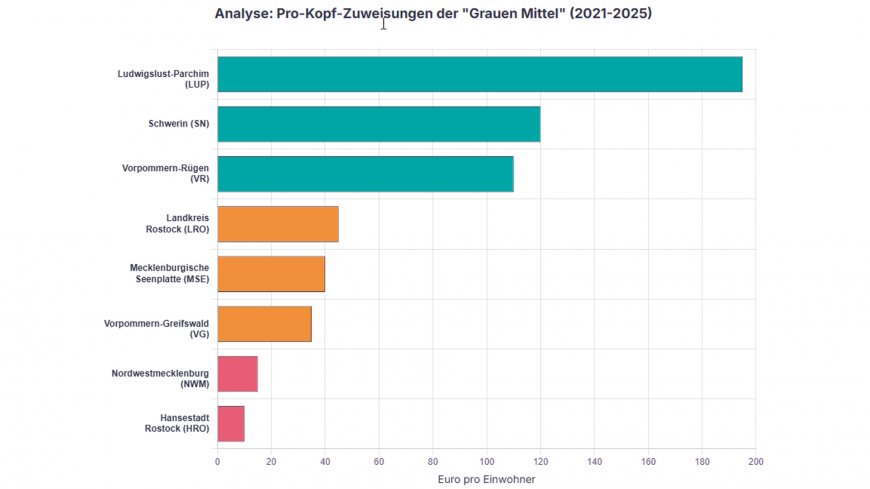

Der Blick auf die Pro-Kopf-Zuweisungen aus den sogenannten „grauen Fördertöpfen“ – diskretionären Mitteln wie Sonderbedarfszuweisungen, über deren Vergabe die Landesregierung im eigenen Ermessen entscheidet – in Mecklenburg-Vorpommern zwischen 2021 und 2025 ist genau ein solcher Moment.

Denn was sich dort zeigt, lässt sich nicht einfach weg erklären. Es zeigt ein Muster – und dieses Muster spricht eine klare Sprache.

Die Verteilung der Mittel lässt sich kaum als ausgewogen bezeichnen. Vielmehr entsteht das Bild einer dreigeteilten Förderlandschaft:

- Auf der einen Seite: Regionen wie Ludwigslust-Parchim, Schwerin und Vorpommern-Rügen – die großen Gewinner, die ein Vielfaches an Fördergeldern pro Kopf erhielten.

- In der Mitte: Ein breiter, relativ stabil versorgter Durchschnitt.

- Und am unteren Ende: Nordwestmecklenburg – und die Hansestadt Rostock.

Eine Stadt, die in vielerlei Hinsicht als leistungsfähig gilt – wirtschaftlich stark, wissenschaftlich vernetzt und infrastrukturell solide. Und dennoch ist sie nahezu leer ausgegangen.

Wenn das Parteibuch wichtiger wird als Notwendigkeit

Woran liegt das? Offiziell heißt es, die Mittel seien gezielt für strukturschwache Regionen vergeben worden – als Teil einer klugen Strukturpolitik. Die Regierung könnte argumentieren, dass vor allem der ländliche Raum gestärkt werden müsse. Und ja: Gerade Ludwigslust-Parchim wurde in den letzten Jahren sichtbar gefördert – es wurden Projekte angeschoben, Arbeitsplätze geschaffen, Infrastruktur ausgebaut. Auf den ersten Blick ergibt das Sinn.

Doch bei näherem Hinsehen bekommt die Geschichte Risse. Denn auffällig viele der bevorzugten Regionen sind politisch nah an der Landesregierung. In Ludwigslust-Parchim etwa regiert ein SPD-Landrat. Die geförderten Landkreise zeigen deutlich mehr Nähe zum politischen Zentrum als jene, die leer ausgingen. Und genau dort beginnt der politische Zündstoff.

Der Fall Rostock – oder: Ein guter Steuermann ohne Admiralstab

Wer den Fall Rostock verstehen will, muss sich die Jahre 2019 bis 2022 genauer ansehen. In dieser Zeit war Claus Ruhe Madsen Oberbürgermeister – parteilos, unternehmerisch geprägt, mit klar eigenständigem Kurs. Zwar kein Admiral im klassischen Sinne, aber ein sehr guter Steuermann, der wusste, wie man ein großes Schiff durch schwierige Gewässer manövriert – eigenverantwortlich, pragmatisch und mit sicherem Gespür für Wind und Strömungen.

Doch genau diese Haltung – unabhängig, lösungsorientiert, aber eben nicht parteipolitisch gebunden – könnte ihm zum Nachteil geworden sein. Die „grauen Mittel“ wurden in seiner Amtszeit kaum nach Rostock gelenkt. Nicht, weil es dort keinen Bedarf gegeben hätte – und auch nicht, weil es an Anträgen oder tragfähigen Konzepten gefehlt hätte. Die Stadt hat geliefert – nur scheinbar nicht das, was gewünscht war. Vielleicht, weil Madsen kein Teil des inneren Machtzirkels war.

Es drängt sich der Verdacht auf, dass man ihn nicht offen zurechtgewiesen, aber auch nicht aktiv unterstützt hat. Eine stille Botschaft, die in politischen Systemen durchaus üblich ist: Wer nicht dazugehört, bleibt draußen. Vielleicht hat Madsen genau das sehr schnell verstanden – und seine Entscheidung, das Amt 2022 zu verlassen und nach Schleswig-Holstein zu wechseln, war mehr als nur ein Karriereschritt. Vielleicht war es auch ein Rückzug aus einem Klima, das ihm zeigte: Autonomie wird hier nicht belohnt.

Greifswald und Stralsund – strukturell ausgebremst

Doch Rostock ist kein Einzelfall. Auch Greifswald und Stralsund, zwei Städte mit starker Identität und überregionaler Bedeutung, finden sich auffällig weit unten in der Förderbilanz. Und das, obwohl sie – wie Rostock – zu den drei offiziell ausgewiesenen Oberzentren Mecklenburg-Vorpommerns gehören.

Laut Landesentwicklungsplan kommt ihnen damit eine tragende Rolle zu: als Knotenpunkte für Versorgung, Wirtschaft, Bildung, Kultur und Verwaltung. Sie sollen das Umland mitziehen – als stabile Zentren in einem Flächenland.

Umso befremdlicher wirkt es, dass genau diese Städte bei der Verteilung der „grauen Mittel“ nahezu leer ausgehen. Es ist nicht bloß ein Missverhältnis – es ist ein Bruch mit der eigenen planerischen Logik.

Dabei liegt die Ursache nicht allein in der Stadtpolitik, sondern auch in der politischen Verfasstheit der sie umgebenden Landkreise:

- In Vorpommern-Greifswald steht mit Michael Sack ein CDU-Landrat an der Spitze – ein klassischer Oppositionsvertreter.

- In Vorpommern-Rügen, dem Landkreis Stralsunds, wurde Stefan Kerth 2025 als parteiloser Kandidat wiedergewählt – mit Unterstützung von CDU, SPD und Linke.

Ein bemerkenswerter, demokratisch breiter Schulterschluss. Und dennoch: Auch unter ihm blieb die Mittelverteilung dünn. Selbst eine mehrheitsfähige, integrative Führung scheint nicht auszureichen, um diese Region aus der strukturellen Klemme zu holen.

Das Ergebnis: Auch ökonomisch und gesellschaftlich bedeutsame Räume werden de facto entmachtet. Sie geraten in eine Lage, in der sie sich politisch anpassen oder finanziell verzichten müssen. Und so werden selbst funktionierende, verlässliche Oberzentren in die Haltung des Bittstellers gedrängt. Sie müssen um Förderung kämpfen, die andernorts scheinbar selbstverständlich fließt – nicht, weil sie weniger leisten, sondern weil sie sich nicht auf Linie bringen lassen.

Schlussgedanke: Redaktionelle Auskopplung mit bewusstem Fokus

Dieser Text ist keine vollständige Analyse der Förderströme in Mecklenburg-Vorpommern. Es handelt sich um eine redaktionelle Auskopplung, die sich pointiert auf die drei Oberzentren des Landes konzentriert – Rostock, Greifswald und Stralsund.

Er zeigt exemplarisch auf, wie selbst jene Städte, die im Landesentwicklungsplan ausdrücklich als Träger der Entwicklung vorgesehen sind, politisch ausgebremst werden können. Wie Planungspapiere entwertet werden, wenn stille Machtstrukturen entscheiden, wo Geld fließt – und wo nicht.

Diese drei Städte, die eigentlich Impulsgeber sein sollen, werden stattdessen zu strukturellen Bittstellern, die sich selbst kasteien müssen, um überhaupt gesehen zu werden. Der Schaden ist nicht nur finanziell – er ist ein Verlust an Vertrauen in die Verlässlichkeit politischer Grundlogik.

Files

Wie ist Ihre Reaktion?

![7-Gedanken - [AUDIO] - Kreative Zeitzeugen in Wort und Bild](https://img.youtube.com/vi/cefF2A35Fv4/maxresdefault.jpg)

![Die Brücke über den Ibitzbach in Loitz [Playlist]](https://img.youtube.com/vi/U32rGgaVnp8/maxresdefault.jpg)

![Der Narr und der Zar - Das Spiel der Masken [Playlist]](https://dreifisch.com/uploads/images/202504/image_430x256_67f8cc15b44ad.jpg)

![7-Gedanken: Als Fotograf das perfekte Portrait inszenieren [Playlist]](https://dreifisch.com/uploads/images/202410/image_430x256_6723de813c1d3.jpg)

![7-Gedanken: ORANGE, ein verbindender Farbton, aber keine Grundlage für alles [PLAYLIST]](https://img.youtube.com/vi/aj-yKeL1FAk/maxresdefault.jpg)