Recht haben - Ungleiches ordnen

„Recht haben - Ungleiches ordnen“ hinterfragt in poetischer Sprache den Wunsch nach Ordnung. Der Beitrag zeigt, wie Maß und Kontrolle Vielfalt bedrohen - und lädt ein, im Bruch das Ganze zu erkennen. Eine literarische Reflexion über Differenz und Wahrheit.

Recht haben,

Ungleiches ordnen.

Der Mensch nennt es Frieden,

Das Maß, das alles misst.

Doch wer teilt,

Sieht selten das Ganze.

Ein Körper formt sich aus Staub. Kein Fleisch, kein Blut – nur Risse, Asche, Fragment. Die Silhouette eines Menschen, aufrecht, fast stolz, aber innerlich zerbrechend. Der Kopf hebt sich gegen das Licht, das aus einem geborstenen Kreis strahlt – wie ein schwarzes Halo, ein zerfetzter Heiligenschein. Als hätte jemand versucht, Vollkommenheit zu zeichnen, und dabei nur den Riss sichtbar gemacht.

Hier steht nicht ein Mensch, sondern eine Idee von Ordnung. Eine Skulptur aus Spannung: zwischen dem Wunsch, Recht zu haben, und der Unmöglichkeit, das Ungleiche zu ordnen. Die Oberfläche ist aufgesprungen. Was im Inneren lag, entweicht nun als feiner Nebel – Gedanken, Erinnerungen, vielleicht Wahrheit.

Die Welt zu teilen, bedeutet, sie zu verlieren. Jedes Maß, das angelegt wird, zersplittert. Die Ordnung zwingt den Körper in Form, aber nicht in Frieden. Der Kreis – Symbol für Vollständigkeit – ist keine Grenze mehr, sondern eine Wunde am Horizont, aufgerissen durch Erkenntnis.

Was bleibt, ist Staub auf dem Boden. Bruchlinien durchziehen nicht nur die Figur, sondern auch das Fundament. Der Boden selbst wird zum Spiegel der inneren Spaltung. Das, was einst Ganzheit versprach, ist nun stille Explosion – sichtbar gemachte Spannung zwischen dem Ich und dem Anspruch auf Wahrheit.

Und doch: In der Zerstörung liegt Schönheit. In der Auflösung: ein stiller Protest gegen das glatte Bild des „Friedens“, das nur durch Kontrolle existiert. Vielleicht ist das, was wir für Ordnung halten, nichts als das Ergebnis eines gewaltsamen Maßstabs. Und der Mensch – dieser bröckelnde Schatten – beginnt sich aufzulösen, um das Ganze zu sehen. Endlich.

Solche Gedanken wirken groß – fast zu groß.

Aber manchmal versteht man sie besser, wenn man sie ganz klein denkt.

Vielleicht so:

Stellt euch vor, ihr habt viele verschiedene Dinge vor euch liegen: Steine, Federn, Papier, Holz, vielleicht sogar etwas, das ihr gar nicht kennt.

Jetzt sagt jemand: „Sortiert das! Ordnet es! Macht es gleich!“

Aber was, wenn die Dinge so verschieden sind, dass man sie gar nicht vergleichen kann? Was, wenn man etwas kaputt machen muss, um es passend zu machen?

In unserem Alltag – in der Schule, in der Familie, in der Welt – wollen viele Menschen recht haben. Sie sagen, wie Dinge zu sein haben. Und sie ordnen. Sie messen. Sie teilen.

Doch was passiert, wenn man das zu oft macht? Wenn man alles in Kästchen legt und denkt, das sei Frieden?

Dieses kurze Stück, das ihr gleich hört, fragt genau das. Es spricht von einem Bild. Von einer Figur. Und von dem, was passiert, wenn Ordnung zu eng wird.

Hört gut hin – vielleicht entdeckt ihr darin auch etwas von euch selbst.

„Recht haben. Ungleiches ordnen.“

Das klingt erst mal klug. So, als hätte jemand verstanden, wie die Welt funktioniert. Aber was bedeutet das eigentlich?

Manchmal glauben Menschen, sie wüssten genau, was richtig ist. Sie wollen, dass alles ordentlich ist, dass Dinge zusammenpassen, dass es Regeln gibt. Das ist an sich nicht schlecht – Ordnung kann helfen. Aber: Nicht alles im Leben lässt sich so einfach sortieren. Nicht alles passt in eine Schublade. Und wenn wir versuchen, das Ungleiche gleich zu machen, geht oft etwas Wichtiges verloren.

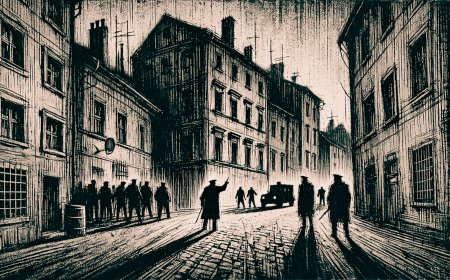

Schau dir das Bild an:

Ein Mensch steht dort – oder besser gesagt, das, was von ihm übrig ist. Man sieht seine Umrisse, aber sein Körper ist voller Risse. Staub löst sich aus ihm, als würde er langsam verschwinden. Um ihn herum ist Licht, aber auch das ist zerbrochen, nicht ganz. Irgendetwas ist passiert. Vielleicht hat dieser Mensch zu viel versucht, zu viel gewollt.

„Der Mensch nennt es Frieden.“

Aber ist es wirklich Frieden, wenn alles still ist, weil niemand mehr widerspricht? Wenn alle gleich sein sollen, obwohl sie verschieden sind? Vielleicht ist das kein echter Frieden, sondern nur eine Ruhe, die entsteht, weil die Unterschiede verschwunden sind.

„Das Maß, das alles misst“ – das ist wie ein Lineal für Gedanken. Wer bestimmt, was groß oder klein, richtig oder falsch, schön oder hässlich ist? Oft entscheiden das Menschen, die Macht haben. Sie sagen: „So ist es gut.“ Und wer anders ist, passt nicht mehr rein.

Aber das Leben ist nicht wie ein Rechteck, das man mit dem Lineal messen kann. Es ist wild, bunt, durcheinander – und gerade das macht es schön. Die Figur im Bild zeigt uns das: Sie wurde in eine Form gezwängt. Doch sie hält das nicht aus. Sie beginnt zu zerbrechen. Und genau da, wo sie bricht, kann etwas Neues entstehen.

„Doch wer teilt, sieht selten das Ganze.“

Wer immer nur auf die Einzelteile schaut, verpasst oft den Zusammenhang. Wenn wir einen Apfel nur in Stücke schneiden, sehen wir nicht mehr, wie er einmal war. Manchmal muss man zurücktreten, die Augen offen halten – und das Ganze spüren.

Vielleicht ist es genau das, was uns das Bild sagen will:

Nicht alles muss gleich sein. Nicht alles muss sortiert werden. Manchmal ist es gut, die Unterschiede zu sehen – und sie einfach da sein zu lassen. Denn genau da, wo etwas nicht mehr perfekt ist, fängt oft etwas Wunderbares an.

Was bleibt also am Ende?

Vielleicht ist es nicht schlimm, wenn Dinge verschieden sind. Vielleicht ist gerade das der Anfang von etwas Neuem.

Manchmal zerbricht etwas – ein Plan, eine Idee, eine Vorstellung – und erst durch diesen Riss sehen wir klarer.

Vielleicht müssen wir gar nicht immer Recht haben. Vielleicht reicht es, gut zuzuhören. Hinzuschauen.

Und vielleicht besteht echter Frieden nicht darin, alles gleich zu machen – sondern darin, Verschiedenes nebeneinander stehen zu lassen.

So wie in einem Kunstwerk.

So wie in uns.

Wie ist Ihre Reaktion?

![7-Gedanken - [AUDIO] - Kreative Zeitzeugen in Wort und Bild](https://img.youtube.com/vi/cefF2A35Fv4/maxresdefault.jpg)

![Die Brücke über den Ibitzbach in Loitz [Playlist]](https://img.youtube.com/vi/U32rGgaVnp8/maxresdefault.jpg)

![Der Narr und der Zar - Das Spiel der Masken [Playlist]](https://dreifisch.com/uploads/images/202504/image_430x256_67f8cc15b44ad.jpg)

![7-Gedanken: Als Fotograf das perfekte Portrait inszenieren [Playlist]](https://dreifisch.com/uploads/images/202410/image_430x256_6723de813c1d3.jpg)

![7-Gedanken: ORANGE, ein verbindender Farbton, aber keine Grundlage für alles [PLAYLIST]](https://img.youtube.com/vi/aj-yKeL1FAk/maxresdefault.jpg)