Fiebertraum 2026: Regierungsbildung im Ausnahmezustand

Ausgangslage: Kein Platz für klassische Mehrheiten

Die Landtagswahl 2026 in Mecklenburg-Vorpommern sorgt für ein politisches Puzzle - mit einer entscheidenden Neuerung: Die Partei hat mit ihrem Spitzenkandidaten einen profilierten Bewerber benannt, der nicht nur innerparteilich, sondern auch regional an Rückhalt gewonnen hat. Nach aktuellem Stand (Juli 2025) liegt die Partei laut allen Umfragen voraussichtlich stärkste Kraft, mit etwa 29 % der Stimmen und einer Projektion von 23 Sitzen im Landtag.

Die übrigen Mandate verteilen sich - gemäß jüngster INSA-Umfrage - auf SPD (21 %, 16 Sitze), CDU (17 %, 13 Sitze), Linke (15 %, 11 Sitze), BSW (6 %, 4 Sitze) und Grüne (5 %, 4 Sitze). Trotz des Zugewinns bleibt die Partei weit unter der absoluten Mehrheit von 36 Sitzen. Die etablierten Parteien lehnen jede Kooperation kategorisch ab.

Von Anfang an ist klar: Ein stabiles Bündnis nach traditionellem Muster ist nicht in Sicht. Das Parlament steht für gesellschaftliche Zerrissenheit - und macht klassische Regierungsbildung unmöglich.

Parlamentslogik: Mehrheiten als Mangelware

Das Regelwerk bleibt unerbittlich: In den ersten beiden Wahlgängen zum Ministerpräsidenten sind 36 Stimmen nötig - eine Marke, die allein niemand erreichen kann. Im dritten Wahlgang reicht die einfache Mehrheit der Anwesenden. Auch im Kabinett braucht es mindestens vier von sieben Stimmen, um regierungsfähig zu sein.

Fiebertraum-Strategie: Die Partei hält das Zentrum

Angesichts fehlender Koalitionsoptionen setzt die Partei mit ihrem Kandidaten an der Spitze auf eine besondere Taktik: Ministerposten werden gezielt Überläufern aus kleineren Fraktionen oder von Unzufriedenen angeboten - nach dem Prinzip: Ministerposten gegen abweichende Stimme - kurz: ‚Ressort gegen Gegenstimme‘. Die Avancen richten sich vor allem an Abgeordnete von Linke, BSW oder Sonstigen.

Entscheidend aber: Der Ministerpräsidentenposten bleibt tabu für Überläufer, er ist fest im Zugriff der Partei und ihres Kandidaten. Mit gezielten Deals und taktischen Enthaltungen versucht die Partei, im dritten Wahlgang doch noch das Ruder zu übernehmen. Das Ergebnis: eine Regierung auf Zeit - steht auf wackligem Grund.

Kabinettsarithmetik: Macht auf schmalem Grat

Das Bündnis, das so entsteht, ist juristisch sauber, politisch aber jederzeit einsturzgefährdet. Die Partei besetzt den Ministerpräsidentenposten und verteilt drei Ministerämter an Überläufer - das schafft gerade so die Mehrheit im Kabinett.

Ein Blick nach Thüringen 2020 zeigt, wie labil solche Konstrukte sind: Auch dort wurde ein Ministerpräsident im dritten Wahlgang gewählt - nicht mit stabilen Mehrheiten, sondern durch Überläufer und Enthaltungen. Das Ergebnis: Vertrauenskrise, Proteste, Rücktritte. Mecklenburg-Vorpommern könnte nun vor einem ähnlich riskanten „Fiebertraum“-Experiment stehen.

Schon ein Überläufer weniger - und das Kabinett stürzt. Die etablierten Parteien behalten ihre Blockademacht und können mit Haushaltsblockaden und Misstrauensanträgen die Handlungsfähigkeit weiter einschränken.

Gesellschaftliche Folgen: Druck, Protest, Unsicherheit

Die politische Konstruktion bleibt nicht folgenlos: Überläufer geraten sofort unter Druck - medial, parteiintern, öffentlich. Die neue Regierung wird von Anfang an zum Ziel politischer Kampagnen und Demonstrationen.

Statt Stabilität herrscht ständiger Ausnahmezustand: Die „Fiebertraum“-Regierung lebt im Provisorium, jederzeit bedroht vom politischen Zusammenbruch.

Das Kalkül: Momentum statt Kontinuität

Hier geht es nicht mehr um nachhaltige Regierungsführung, sondern um das Nutzen einer politischen Lücke: Für einen Moment genügt eine minimale Mehrheit, um die Führung zu übernehmen - mit vollem Bewusstsein für die Kurzlebigkeit dieser Macht. Die Instabilität ist kein Makel, sondern Mittel zum Zweck: Sie dient dazu, das System als „nicht regierbar“ zu entlarven und die Verantwortung den anderen zuzuschieben.

Bewertung & Ausblick: Die Lektion des Fiebertraums

Das Szenario macht die Achillesferse des parlamentarischen Systems sichtbar: Ohne Kompromisse und mit extremer Zersplitterung entstehen politische Konstrukte, deren Preis die Stabilität ist.

Der gesellschaftliche Vertrauensverlust, politische Blockaden und die Gefahr offener Konflikte liegen auf der Hand. Mecklenburg-Vorpommern wird zum Warnsignal - die Demokratie braucht neue Wege der Verständigung.

Fazit

Die Landtagswahl 2026 könnte Mecklenburg-Vorpommern zu einem politischen Labor machen. Der Fiebertraum ist rechnerisch möglich, politisch riskant und gesellschaftlich brisant - ein Signal an alle, die auf Stabilität bauen und Vertrauen in die parlamentarische Demokratie investiert sind.

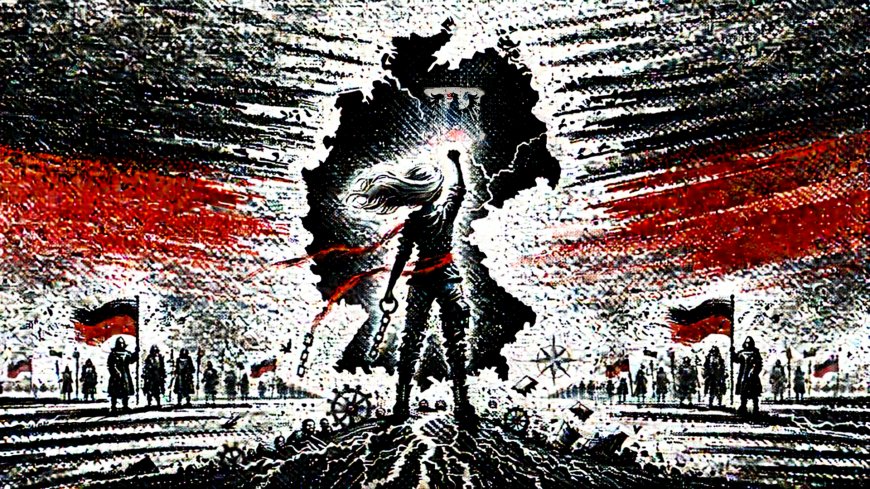

Das Land ist längst nicht mehr nur zwischen rechts und links gespalten. Mecklenburg-Vorpommern steht - wie eine Flagge - in den Farben Schwarzrot: sichtbar geteilt, geführt nicht von einer klaren Landesregierung, sondern von der ständigen Suche nach Orientierung - im Niemandsland des politischen Chaos.

Am Ende steht die Frage, ob es gelingt, aus der Polarisierung wieder demokratische Handlungsfähigkeit zu entwickeln. Die Antwort darauf entscheidet nicht nur über die Zukunft von Mecklenburg-Vorpommern, sondern auch über den Zustand jener politischen Kultur, die auf Konsensfähigkeit, demokratischer Stabilität und institutioneller Verlässlichkeit beruht - Tugenden, die einst das Rückgrat der Bonner Republik bildeten.

Files

Wie ist Ihre Reaktion?

![7-Gedanken - [AUDIO] - Kreative Zeitzeugen in Wort und Bild](https://img.youtube.com/vi/cefF2A35Fv4/maxresdefault.jpg)

![Die Brücke über den Ibitzbach in Loitz [Playlist]](https://img.youtube.com/vi/U32rGgaVnp8/maxresdefault.jpg)

![Der Narr und der Zar - Das Spiel der Masken [Playlist]](https://dreifisch.com/uploads/images/202504/image_430x256_67f8cc15b44ad.jpg)

![7-Gedanken: Als Fotograf das perfekte Portrait inszenieren [Playlist]](https://dreifisch.com/uploads/images/202410/image_430x256_6723de813c1d3.jpg)

![7-Gedanken: ORANGE, ein verbindender Farbton, aber keine Grundlage für alles [PLAYLIST]](https://img.youtube.com/vi/aj-yKeL1FAk/maxresdefault.jpg)