Der Maskierungseffekt: Die Illusion vom Lärm – und was sie über uns verrät

Wie kann weniger Lärm zu mehr Belastung führen? Dieses Manuskript beleuchtet den Maskierungseffekt – ein akustisches Phänomen, bei dem scheinbare Ruhe einzelne Geräusche plötzlich störend hervortreten lässt. Ein erkenntnisreicher Blick auf Klang, Raum und Wahrnehmung.

Hinweise zur Einordnung und Quellenlage

Dieser Text beruht auf einer Kombination aus eigener Beobachtung, praktischer Fallanalyse und wissenschaftlich fundierten Konzepten der Psychoakustik und Raumakustik. Dabei wurden etablierte Erkenntnisse aus Fachliteratur, akustischer Forschung sowie interdisziplinären Studien aus den Bereichen Stadtplanung, Umweltpsychologie und Lärmwirkungsforschung berücksichtigt und sinngemäß eingebunden.

Die dargestellten Begriffe – wie etwa „Maskierungseffekt“, „Lärmteppich“, „Urban Street Canyon“ oder „Nachhallresonanz“ – entstammen dabei teils der Fachsprache, teils der bildhaften Vermittlung akustischer Zusammenhänge. Sie wurden bewusst so aufbereitet, dass sie auch für ein nicht-akustikaffines Publikum verständlich bleiben, ohne dabei die wissenschaftliche Substanz zu verlieren.

Die genannten Beispiele (z. B. die Wirkung reflektierender Rohbauten, das akustische Verhalten enger Straßenschluchten oder die psychoakustische Reaktion auf fehlende Hintergrundgeräusche) lassen sich in zahlreichen Fachstudien und Standardwerken wiederfinden, u. a.:

Literaturauswahl und Forschungsbezüge

- Kang, Jian: Urban Sound Environment, Taylor & Francis, 2006.

- Fastl, Hugo & Zwicker, Eberhard: Psychoacoustics – Facts and Models, Springer, 2007.

- Münzel, Thomas et al.: Environmental Noise and the Cardiovascular System, Journal of the American College of Cardiology, 2018.

- ISO 532-1: Acoustics – Methods for Calculating Loudness – Part 1: Zwicker Method, 2017.

- Bundesumweltamt: Lärmwirkungen und Lärmbewertung, diverse Veröffentlichungen 2008–2020.

Haftungsausschluss / Disclaimer

Diese Veröffentlichung verfolgt ein erklärendes, vermittelndes Ziel und ersetzt keine technische Begutachtung. Einzelne Begriffe und Metaphern wurden bewusst erweitert oder popularisiert (z. B. „Lärmteppich“, „Spiegel-Effekt“, „akustische Lücke“), um ein intuitives Verständnis akustischer Phänomene zu ermöglichen.

Die Fallstudie Loitz dient beispielhaft der Illustration. Sie basiert auf realen Begebenheiten, ergänzt durch plausibilisierte Annahmen und typische akustische Wechselwirkungen urbaner Räume. Technische Aussagen wurden nach bestem Wissen zusammengetragen, verstehen sich jedoch nicht als rechtsverbindliches Gutachten oder normativ gesicherte Messwerte.

Wie ist Ihre Reaktion?

![7-Gedanken - [AUDIO] - Kreative Zeitzeugen in Wort und Bild](https://img.youtube.com/vi/cefF2A35Fv4/maxresdefault.jpg)

![Die Brücke über den Ibitzbach in Loitz [Playlist]](https://img.youtube.com/vi/U32rGgaVnp8/maxresdefault.jpg)

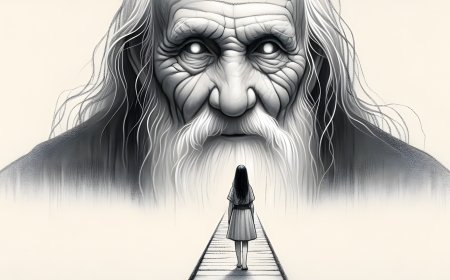

![Der Narr und der Zar - Das Spiel der Masken [Playlist]](https://dreifisch.com/uploads/images/202504/image_430x256_67f8cc15b44ad.jpg)

![7-Gedanken: Als Fotograf das perfekte Portrait inszenieren [Playlist]](https://dreifisch.com/uploads/images/202410/image_430x256_6723de813c1d3.jpg)

![7-Gedanken: ORANGE, ein verbindender Farbton, aber keine Grundlage für alles [PLAYLIST]](https://img.youtube.com/vi/aj-yKeL1FAk/maxresdefault.jpg)